Sinã, conhecido entre os seus parentes pelo nome de “Luz Lilás”, homem de um imenso metro e noventa, cacique, mandou reunir a sua comunidade na oca central, a maior, situada no ponto mais alto do cimo da falésia, feita de massaranduba e sucupira – as madeiras mais resistentes – entrelaçadas com cipós de fogo.

Pintaram-lhe o longo rosto com traços firmes, a geometria dos signos direcionada ao céu e à terra, protetores das suas gentes. Dessa vez as linhas marcadas na face de “Luz Lilás” eram mais simétricas do que o habitual, as tintas extraídas das sementes de urucu remetendo para os mistérios da criação, da vida e da morte, as formas submetidas à criatividade do momento, comandando em riscos precisos o movimento tantas vezes repetido, inventando o que a natureza e os deuses transmitem a quem pinta e a quem é pintado. “Luz Lilás” e seus parentes recebiam a pintura mágica no rosto e corpo com altivez e sobranceria, num gesto repetido século após século, em rituais e forças ocultas.

“Luz Lilás” sabe que as pinturas que o parente lhe cria no rosto o preparam para receber as divindades e afastar os demónios. As linhas retas, traçadas e ordenadas com a sagacidade de quem repete o mesmo ritual quase mecanicamente, procuram atrair o poder mágico da natureza e de Tupã, uma e a mesma coisa. O cacique usa três cores, sempre as mesmas – o vermelho, o preto e o branco – depois do rosto o corpo transformado em obra de arte, arte viva como a magia ensinada e descodificada através dos seus ancestrais, sublinhando o seu sentido de proteção e a sua dimensão vital identitária. “Luz Lilás” é pintado e sabe perfeitamente que a pintura serve poderes que vão muito além da ornamentação, poderes que confirmam que ele é um homem especial, capaz de se unir aos espíritos da floresta e aos dos seus antepassados.

Pintado cuidadosamente, o cacique sente-se pronto para iniciar o ritual. Apela aos deuses da natureza que o venham abençoar e canta ao tambor das batidas do céu e da terra que rememore com ele o trovão surpreendente que é o próprio Tupã.

Antes dos seus parentes entrarem para formar o círculo, estendeu-se na rede de palha do canto esquerdo a fumar o cachimbo da paz com alfazema, alecrim e raspa de casca de ostra, fechou os olhos negros e começou a meditar, inspirando e expirando ao ritmo do bater do espanta-espíritos que pendia no cume da oca. De fora soprava uma brisa quente e soturna que se entranhava na pele do líder, todo ele serenidade.

A primeira a arribar foi pajé Tupiá, mulher de caráter destemido. Sentou-se no centro da oca, tocou três batidas no tambor, pediu que Tupã, à esquerda, à direita e ao centro os viesse ajudar. Postaram-se de cócoras e começaram a bater ao de leve com a testa no chão, “Luz Lilás” sentou-se entre eles e, em tupi guarani, deu aberta a palavra a quem dela a quisesse tomar. Tupiá, determinada, pediu a bênção aos espíritos da floresta e, apontando para o mar onde ao longe se vislumbravam as caravelas portuguesas, proclamou quase em surdina: “eles chegaram para nos mudar e para mudarem a feição de nossa terra. Ou nos rendemos ou lutaremos para preservar nossa identidade, raiz e vida”. Ficaram em silêncio. Mais ninguém ousou dizer algo, até Itapiã, mulher de Sinã, firme, usar do verbo como quem sentencia: “índio vai ter que mudar de terra. Vai embora de junto ao mar, de perto do pele branca que chegou e não traz nada de bom. Se não formos para longe iremos ser contaminados pelo mal que trazem no corpo, nossa oca ficará suja e com cheiro ruim, nossa vida assolada pela dor e perda. Devemos entrar na mata e ir para além de Cumaru”. Terminava a frase quando um índio, adolescente, pele queimada pelo sol, andar ligeiro, dedo na boca, entrou na roda: “um dos bicho homem cara branca veio lá do mar, saiu da ilha flutuante grande, entrou numa ilha flutuante pequena com outro cara branca e desceu sozinho. A gente pegou ele e lançou no fogo por mor que o mal que trazem no corpo não passasse para nossa terra. Cortamos em pedaços para ver como era por dentro. Era doente. A gente não come carne pestilenta porque se comer, o mal passa para nós”.

Acreditavam que ao comerem carne humana tanto podiam incorporar a sabedoria, o conhecimento, a força e a valentia do outro, como igualmente as suas doenças e fragilidades. A antropofagia, acometida em rituais simbólicos, era prática em casos em que esse outro era tomado como sendo o forte. Não comiam derrotados.

Sinã “Luz Lilás”, silencioso e compenetrado, foi em passo lento até junto ao mar. Olhou as caravelas ao largo, bojudas, pesadas, a vermelha cruz portuguesa nas velas, sentou-se de cócoras na areia, refletiu enquanto inspirava e expirava mais intensamente. No início – preocupado que andava com a chegada do homem branco – a sua respiração era irregular e a mente permanecia instável. Acalmado, imóvel, a energia controlada; relaxou. Precisava de se aquietar para permear o equilíbrio das emoções, para se dirigir à transcendência do ego até encontrar a iluminação. Sua realidade suprema estava todavia difícil de atingir. Pressentia que a chegada dos pele branca não augurava nada de bom. Punha os olhos no futuro e revelava-se inquieto, coração em sobressalto. Dizia para si mesmo que enquanto houver alento haverá vida, e mantinha-se focado na respiração e no entendimento da existência do supremo Deus Nhanderuvuçu, energia do mundo que controla o clima e o tempo, manifestando-se sob a forma de raios, trovões, relâmpagos, ventos e tempestades.

Ao inspirar ligava-se ao mundo exterior, pedindo os favores divinos para afastar as caravelas dali; ao expirar ganhava alento para se libertar dos pensamentos negativos que o assolavam. Entre a renúncia e a criação, apegava-se às árvores que rodeavam a praia, suas raízes, tronco, casca, galhos, folhas e frutos. Arejava as células, repetindo alto, para que as águas, o vento e o ar o autorizassem na decisão de partir com todas as gentes da sua tribo: “índio vai mudar de terra, índio vai mudar de terra”.

Sua mulher, Itapiã, atenta, deixou a filha, Colibri, nove anos, no cimo da falésia, e foi ao encontro de seu Sinã que continuava a respirar automaticamente, tomando consciência de si para além do tempo e do espaço, conduzindo-se até outras encarnações. Mantinha a coluna ereta e só as narinas mexiam. Ambos sabiam que a força dos arcos e das flechas iria revelar fragilidades perante o número de canhões acabados de aportar. Sem abrir os olhos, sentiu a presença de sua adorada esposa e, conectados que estavam, expandiu o círculo de luz lilás que o envolvia – espiritualidade e intuição, alquimia e magia, energia cósmica e inspiração – de forma a rodear os dois. Sinã encontrava-se perto de atingir o estado de purificação que conhecia em si, a cura emocional para os tormentos de que ultimamente padecia, e sua mulher, companheira para a eternidade, desta e de outras vidas, veio ajudá-lo a penetrar em novos caminhos. Ambos envoltos pela luz da dignidade, devoção e transformação, projetaram mentalmente o futuro em conjunto e, na mesma hora, em simultaneidade de afins, pediram à divindade das águas que os protegesse na missão que iam encetar pela floresta adentro. Sem proferirem uma única palavra.

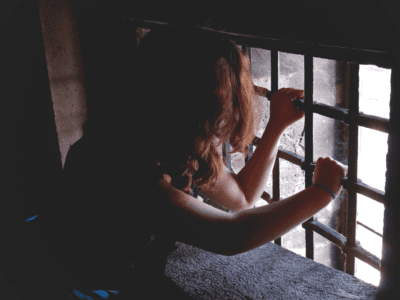

Fotografia de José Manuel Simões

José Manuel Simões é Professor Associado e Coordenador do Departamento de ‘Communication and Media’ da Universidade de São José, Macau-China. Tem um pós-doutoramento em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, doutoramento em ‘Global Studies’ na Universidade de São José e Mestrado em Comunicação e Jornalismo na Universidade de Coimbra. É especialista em assuntos do Brasil, país sobre o qual já publicou três livros, dezenas de artigos académicos e centenas de artigos jornalísticos.