“Evocação de Arembepe”

Arembepe

não a cidade da lua

não a terra de Joplin

não a cidade imaginada de Luís

nem a cercania que invadia o verão –

os turistas e o sol como um só

mas a rua de meio de semana

Arembepe do silvo e do sal

Arembepe de minha infância

o lugar cativo de Catita do acarajé

[ geografia inteira em um sorriso

o busto Borges que a poeta confessou seu avô

domingo a domingo, uma novela capitulava a memória

a gente nem percebia a vida

do ônibus gritavam:

Salvador!

Salvador!

as lavadeiras tornando do Capivara:

Mandei caiá meu sobrado… mandei, mandei, mandei

Mandei caiá meu sobrado… caiá de amarelo

Mas cadê meu lenço branco… ô lavadeira

Que eu lhe dei para lavar… ô lavadeira

Madrugada madrugou … ô lavadeira

E o sereno serenou … ô lavadeira

de repente o dia

de repente a noite

de repente o dia

de repente a noite

as tramas no ganho da madrugada

não serenam a árvore outonal

que vence solitária o tempo,

porque do vento condição

fez-se rima

com a sina

das Carolinas de Jesus, de Maria,

de José, da curva do rio que declara

à escuridão a sua

vontade de mar:

dentro da asa do beija-flor

essas imagens, sons,

um filme passando

enquanto o café quente

acalma as monções

da manhã

repetida de uma segunda

sem fim, obscura, artesanal.

alguém

interrompe o som da chuva,

calmamente

muda de lugar

o elefante azul

como quem projeta a paz

Arembepe,

como custa a fé e a terra.

“Intimamente”

quando hoje acordei

na manhã de São João,

havia o cheiro do milho

empurrando para a luz

que pendia na memória

o carinho de uma tarde.

fogueiras montadas pela rua

fugidia que afirma sua transitoriedade

quando festa, quando vida.

apenas o silvo do trem

[que não passa mais

invade e fica.

onde estão os nossos corações?

outras eras,

quimeras.

— estão todos acostumados,

estão todos cerrados.

sumindo,

intimamente.

quando eu tinha a infância

não compreendia a noite de São João.

e me encantava com as luzes

das estrelas.

hoje não escuto mais os corações batendo

velhos

novos

atordoados

derretidos

onde está o sangue?

— estão todos acostumados,

estão todos perdidos.

sumindo,

intimamente.

“Dançar”

uns tomam a marginal, outros as notícias.

eu já tomei solidão, hoje tomo caroços

de feijão sobre a mesa.

não posso ser triste nesta vida.

mas o absoluto invade as certezas.

tempo imoral.

e nunca mais o sol se foi.

perder é ganhar dentro, desdigo.

ganhar do jogo inconfessável.

tabular os motivos da dança.

simplesmente,

enquanto todos ao centro

soletram o mesmo gozo

em passos repetidos.

solfejo.

não sei dançar, rindo

sem sibilar, um pé para lá,

sem penar, um pé para cá.

e fecho os olhos quando penso

eu tomo alegria.

“Mansãozinha familiar”

folhas de papel francês voando.

janelas abertas na mansãozinha.

rosas de prata em jarro de porcelana.

arquitetura em detalhe pagão conservado religiosamente.

sol achando o tempo descascando a pintura da parede.

passarinhos

entram,

saem.

sob as palavras, em caneta de ouro,

nas folhas apáticas, ratinho,

seu movimento confundido com o vento:

– roía as gotas de sopa displicentes no papel.

“Prosaico”

estou farto dos livrismos

dos livros como espelhos.

dos livros que refletem os tons do cabelo.

estou farto de reparar nos espinhos suaves.

abaixo os mercadores.

todos os sorrisos e adjetivos.

todas as danças de cadeira.

todos os donos do mundo.

estou farto dos livrismos

políticos

linguísticos

míticos

– cinematográficos

de todo livrismo

[livrai-me.

“Lagartixinha na cozinha”

quando completei trinta e oito anos

encontrei uma lagartixinha na cozinha.

que imagem mais comum não existia,

porque a infância fundia-se ao presente

enquanto caminhava lentamente no teto.

as contas, bitucas, contratos, afagos

acompanhava em silêncio todo dizer.

não fazia nem sombra de mínimo afeto…

— a lagartixinha na cozinha foi a minha primeira terapeuta

“Poema tirado de uma postagem de rede social”

Duda Sol era produtor de conteúdo digital e morava em um prédio novo

[na Barra

desanimado, em uma noite, encheu a galeria com selfies na orla

editou

marcou

repostou

depois foi assaltado na via displicente olhando os likes.

“Oração nas areias de Diogo”

nossa senhora me dê resiliência

para destes ares crer noutras idas!

me dê resiliência pra que eu não saia

pra que eu não finde com a consciência

vã da proferida palavra sem vida, crida

assim, como a sumaré de Atalaia.

“Sofrê”

Corrupião que embebedas a tarde:

— sofrê, sofrê!

Corrupião, diga-me a verdade:

— não crer, não crer.

“O último verso”

assim eu saberia de um último verso.

como o bilhete perdido do último trem.

a mão trêmula da mãe sobre o filho.

a venda da casa que fundou a família.

a folha seca esfarelando ao vento.

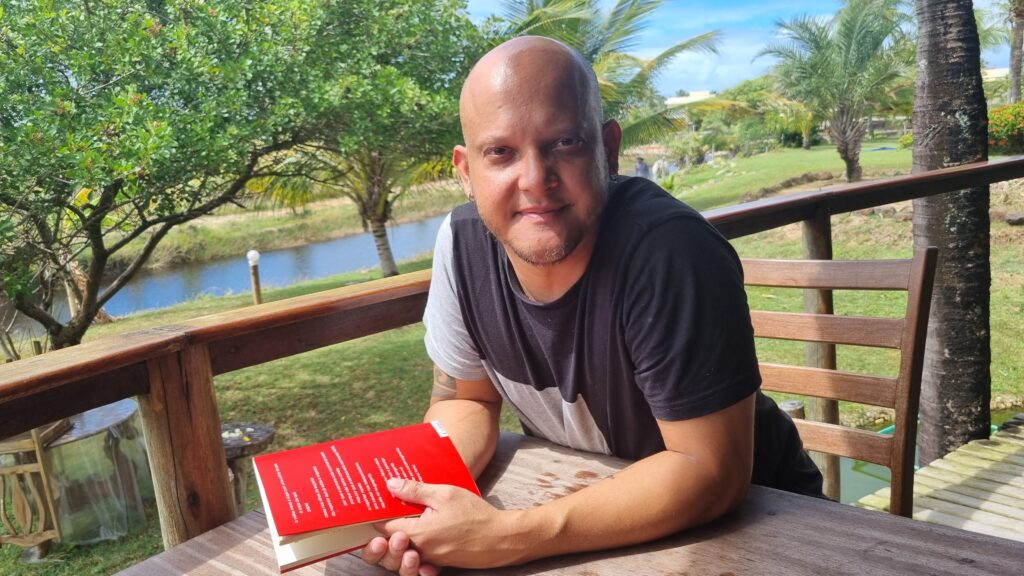

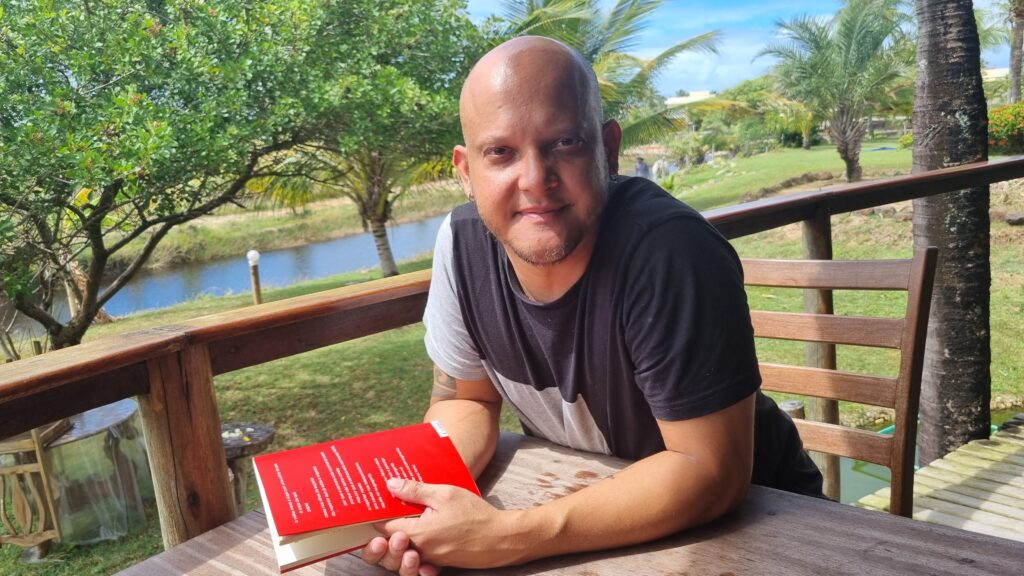

Fotografia de Tiago D. Oliveira

Tiago D. Oliveira é de Salvador-BA, escritor, poeta, professor e pesquisador. Tem poemas publicados em revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Publicou As solas dos pés de meu avô, 2019, no Brasil e em 2021 em Portugal. O livro Mainha, em 2021. Para além de 22 – um roteiro poético da semana de arte, em 2022, entre outros. Foi finalista do prêmio Oceanos 2020 e Vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020.